Результаты поиска: арест

Водитель, виновник – несколько видов ответственности:

Административная: если водитель нарушил ПДД или если его транспортное средство имело неисправности, приведшие к ДТП ведёт к лишению прав, штрафу или административному аресту на срок до 15 суток (в случаях, предусмотренных статьей 12.27 КоАП РФ).

Гражданско-правовая: если нанесен ущерб (например, поврежден автомобиль). В этом случае ущерб нужно будет возместить.

Уголовная: если вред был нанесен людям (пешеходам, другим водителям, пассажирам).

Впрочем, если пострадавшему был нанесен легкий вред, тогда водитель несет административную ответственность. Тяжесть вреда определяется экспертом при проведении экспертизы или специального исследования.

Адвокат Макаров Вячеслав Геннадьевич

8 495 728 3644

www.makaroff.com

8 495 728 3644

www.makaroff.com

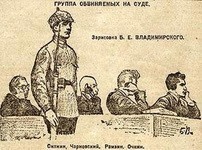

АГЕНТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА И «ТОРГПРОМА»

ПЕРЕД ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ.

ДЕЛО «ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИИ».

…что крах экономический, а затем и политический крах советской власти неизбежен.

Крыленко. А вы как думали?

Подсуд. Рамзин. К этому времени, с вхождением в контакт с антисоветскими инженерными кругами, у мена тоже начали уже зарождаться довольно большие сомнения о правильности той политики, которая велась после конца нэпа, после перехода к реконструктивному периоду, так что в этом отношении у меня внутренняя почва для таких разговоров была подготовлена. Эта почва затем в значительной степени была укреплена теми разговорами, о которых я сообщал, с отдельными видными экономистами и руководящими инженерами, при чем в этих кругах определенно крепло убеждение, что крах неизбежен из-за экономических оснований и что он может носить чисто-стихийный характер. Среди разговоров, которые дальше неоднократно велись на подобную тему, мне сообщали, что из эмигрантских и заграничных кругов имеются сведения, что падение советской власти будет ускорено вмешательством извне.

Крыленко. Это уже относится к другому моменту, — пока на этом и остановимся. Получается такое впечатление, что сначала был лишь идейный контакт с руководящим составом инженеров, затем вы пошли к ним, они к вам и случайно встретились в Госплане на предмет свержения советской власти, а, то, что вы получили от советской власти, все ваши идеологические моменты, сразу полетели вверх тормашками?

Подсуд. Рамзин. Контакт между инженерными и антисоветскими кругами занимал довольно длительный период — вторую половину 1926 г. и начало 1927 года. Я здесь рассказал о тех совещаниях, на которых мне определенно сообщали о существовании специальной нелегальной инженерной организации.

«КОНТАКТ» ПРИВЕЛ РАМЗИНА В «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР».

Антонов-Саратовский. Этот период длился полгода?

Подсуд. Рамзин. Я вступил в «Инженерный центр» в 1927г., т.-е. через год. Почва у меня значительно подготовлялась теми изменениями и переломами политики советской власти, которые имели место в начало 1927г. в реконструктивный период, т.-е. к концу нэпа.

Крыленко. В период 1918-19 и 1920 гг., когда вы стояли на советской платформе, вы вопросами политики занимались?

Подсуд. Рамзин. В период 1917- 1920 гг. я не стоял на советской платформе. В самом начале Октябрьской революции я не стоял на советской платформе, как и большинство тогдашних инженеров и большинство интеллигенции. Я в то время находился в группе Кирша с меньшевистскими настроениями, и поэтому Октябрьскую революцию я встретил, как большинство технической интеллигенции.

Крыленко. Может быть, можно так постановить вопрос, что вы уже с самого начала революции приняли ее так, как принимало большинство интеллигенции, т.-е. отрицательно и с отрицательной позицией по отношению к советскому правительству пошли на работу в советские органы?

ГРУППА ПРОФ. КИРША.

Подсуд. Рамзин. Здесь я упустил этот первый период, думая, что он вас не интересует. Перед моим вступлением в «Инженерный центр» были два периода. Первый период непосредственно после Октябрьской революции. Это был период моего отрицательного отношения к Октябрьской революции. У меня было то же самое настроение, как и у большинства технической интеллигенции и интеллигенции вообще, при чем в этот период я был достаточно последователен и до 1920г. я не шел работать ни в какие советские органы. В это время группа Кирша стояла на той позиции, чтобы не итти в советские органы, и поэтому мы шли на работу в общественные организации.

Крыленко. Группа Кирша — группа технической молодежи?

Подсуд. Рамзин. Это — группа сцециалистов-тепловиков, которые раньше работали с Киршем по вопросам теплоснабжения, в бытность его уполномоченным по теплоснабжению. После Октябрьской революции. Кирш пытался продолжать работу по теплоснабжению, но в первый же месяц выяснилась невозможность работы, и тогда сотрудники и друзья Кирша, собравшись, решили не принимать, участия в работе советских органов и советских учреждений и пошли в общественные инженерные организации, потому что технические общества и есть общественные инженерные организации.

Крыленко. И вы в этой группе были?

Подсудимый Рамзин. Да, мы были в Политехническом обществе.

Крыленко. Можно еще установить: с момента Октябрьской революции вы состояли в группе молодежи или лиц, группировавшихся вокруг Кирша и считавших своей тактической линией отказ или прямой саботаж советской государственной службы?

ОТ САБОТАЖА — К РАБОТЕ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ.

Подсудимый Рамзин. Совершенно верно. В этом отношении мы держались последовательной тактики, и, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия жизни в технических учреждениях, которые не были связаны с государственными учреждениями в смысле пайка, все-таки мы продолжали держаться этой тактики невхождения в советские учреждения. После смерти Кирша, в 1919 году, основным толчком, который заставил меня пойти на работу в советское учреждение, этот толчок был дан комиссией по теплофикации России. В этом отношении огромную роль играл Г.М. Кржижановский, с которым а был знаком давно. Эта развернутая идея теплофикации России увлекла широкие круги инженеров своей красотой, широким размахом идеи. И я, как и все инженеры и технари, был увлечен этой идеей и пошел работать в эту комиссию по теплофикации.

Крыленко. Без вредительской задней мысли?

Подсудимый Рамзин. Да, без всякой вредительской задней мысли. 1920 год являлся переходным годом от периода общественной работы вне советских учреждений к периоду работы в советских учреждениях, т.-е. работы в комиссии по теплофикации России, еще раньше работал в тепловом комитете и в тот момент, вернее весь тепловой комитет работал в этой плоскости ГОЭЛРО, комиссии по теплофикации России. И 1920 год был подготовительным годом для вступления на государственную службу. С 1921г. начинается перелом в советской политике в связи с переходом, к нэпу, т.-е. создалась такая атмосфера, которая мне и другим дала возможность пойти на службу в советские учреждения. При вступлении в Госллан наша группа даже специально договаривалась относительно принципиальной позиции, которую она может занять в этой работе. Мы указали, что принцип военного коммунизма для нас неприемлем. И если он будет проводиться в жизнь, то мы не сможем работать в Госплане.

Крыленко. Какой принцип?

Подсудимый Рамзин. Когда мне и той группе, которая со мной работала, предложили работать в 1921г., то наша группа заявила, что мы можем пойти на работу лишь в том случае, если не будет продолжаться политика военного коммунизма, которую наша груша считала абсолютно неприемлемой.

Председатель. Кому вы это заявляли?

Подсудимый Рамзин. Главным образом Кржижановскому. Это было продолжение той связи, которая у нас установилась по ГОЭЛРО. Здесь произошел незаметный переход от работы ГОЭЛРО к работе Госплана. Работа эта совпала с переходом к нэпу, с переходом на изменившиеся позиции. Кржижановский нас предупредил о том, что мы можем быть совершенно свободны в своих соображениях. Он нам сказал, что мы не гарантируем того, что все будет принято, что вы предложите, но мы гарантируем то, что мы вас выслушаем. На таких условиях я и другие мои товарищи по группе пошли на работу в Госплан.

Крыленко. Здесь можно подчеркнуть два момента: сначала вы были в группе, принципиально стоявшей на саботажнических позициях по отношению к советской власти, и второй момент, когда вы сговорились на определенных условиях работать. Одним словом, вы свою политическую оппозиционность и свою политическую оформленность сохранили.

Председатель. Еще один вопрос до того, как вы перейдете к госплановскому периоду. Вы говорили здесь о том периоде, когда вы примыкали с группе, выразившей отрицательное отношение к Октябрьской революции. Какие корни питала это отрицательное отношение к Октябрьской революции, в чем они заключались?

Подсудимый Рамзин. Корни заключались в том, что вся группа проф. Кирша стояла примерно на меньшевистских позициях.

Председатель. А вы лично не были ли членом партии?

Подсудимый Рамзин. Я членом партии не был, но идеологически я примыкал к тем позициям, на которых стоял Кирш — к меньшевистско-эсеровским политическим установкам.

«ЧЛЕН РСДРП — В ПРОШЛОМ».

Председатель. Почему вы в анкете на вопрос о вашей партийности в прошлом указали, что вы были в прошлом членом РСДРП?

Подсудимый Рамзин. Это имело место, когда я был студентом.

В 1907 фракцию РСДРП и затем в течение примерно года или может полутора-я точно не могу вспомнить-я был помощником секретаря Московского комитета большевистской партии. Я работал одно время с П.А. Богдановым, теперешним председателем Амторга. Он был секретарем, а я был помощником и исполнял главным образом технические поручения. После, провала комитета в 1908 г. и после моего возвращения после каникул в Москву связь эта была нарушена. С этого момента я стал усиленно заниматься научно-технической работой и отошел от партийной работы, от политической работы. Так что между 1908 и 1917 гг., почти в течение 10 лет, я не имел близкой связи с политическими партиями, с политическими кругами.

Председатель. Но ваша внутренняя работа шла. Ваше политическое и идеологическое оформление продолжало, очевидно, развиваться. В каком направлении?

Подсуд. Рамзин. Оно развивалось в умеренном направлении.

Председатель. А затем оно перешло к направлению меньшевистского-эсеровского типа. Будучи социал-демократом-большевиком, вы, порвав с большевистскими организациями, продолжали свое политическое развитие в направлении все большего и большего отхода от большевизма, и пришли к меньшевизму. На почве меньшевизма вы усвоили уже отрицательное отношение к Октябрьской революции?

Подсуд. Рамзин. Тот период, в который я стал усиленно заниматься научной работой, я вообще отошел от политических интересов, т.-е. это был период индивидуального отношения. Попав в группу Кирша с ярко выраженной меньшевистской установкой…

Председатель. Кирш был меньшевиком?

Подсуд. Рамзин. Меньшевиком, довольно убежденным меньшевиком. Поэтому я, как молодой инженер, ученик его, естественно подчинился морально этим установкам и встретил Октябрьскую революцию на меньшевистско-эсеровской платформе.

О ЧЕМ РАМЗИН «ЗАБЫЛ» УПОМЯНУТЬ.

Крыленко. Активного участия в политической работе до 1920 г. не принимала, в прямой борьбе против советской власти участвовали или не участвовали?

Подсуд. Рамзин. Нет, в 1917г. прямой борьбы против соввласти я не вел, но в момент обстрела городской думы я там находился. Я считал своим долгом сидеть там, где сидела городская управа, потому что я лично, не будучи членом управы, не ведя топливное хозяйство Москвы, обладал правами члена управы. Я считал своим моральным долгом там быть, но активного участия не принимал. Я высидел весь обстрел городской думы, Кремля, Александровского училища — до самого последнего момента.

Крыленко. Значит были в рядах прямых врагов?

Подсуд. Рамзин. Территориально — да.

Крыленко. Территориально, а идеологически — нет?

Подсуд. Рамзин. Активного участия я не принимал.

Крыленко. Не дрались с винтовкой?

Подсуд. Рамзин. Вообще активной помощи не оказывал.

Крыленко. Только сидели?

Подсуд. Рамзин. Я находился в здании думы, считая позорным и невозможным уйти в этот момент.

Председатель. Сидя в думе, вы там что-нибудь делали?

Подсуд. Рамзин. Сидевшие там вообще мало делали, кроме военных руководителей.

Председатель. Вы с ними находились в связи?

Подсудимый Рамзин. Нет, с военными руководителями не находился в связи. Но с членами городской управы находился и информации получал.

Крыленко. А поручений не принимали?

Подсудимый Рамзин. Я никуда не выходил, так что не мог принимать.

НА СОВЕТСКОЙ РАБОТЕ.

Крыленко. Пойдем дальше, значит вы начали работать в 1921 г. в Госплане?

Подсудимый Рамзин. Да.

Крыленко. Ваше отношение к инженерству — они видели в вас своего человека?

Подсудимый Рамзин. Наоборот, с 1921 г., именно с момента поступления на активную советскую работу я с момента организации Теплотехнического института, у меня чрезвычайно обострились отношения с инженерством. Пока я находился в Политехническом обществе, на саботажной работе, — отношения была мирные. Но они обострились после перехода моего в Госплан, что совпало с началом организации также Теплотехнического института. Эта был период порчи отношений с инженерством. С 1921г. до половины 1926г, мои отношения с инженерством были самые острые.

Крыленко. Может быть, на почве вашего участия в советской работе?

Подсудимый Рамзин. Это было следствием того, что я стал, как меня называли, инженером-«большевиком», «коммунистом», что я стал советским работником, что я строю советский Теплотехнический институт, что я позорю имя Кирша, имя, которое я осмелился повесить на советском учреждении.

Крыленко. На почве того, что вы чуть ли не стали большевиком, на политической почве?

Подсудимый Рамзин. На почве того, что я начал активно и добросовестно работать в советском учреждении и по своим взглядам в убеждении работал честно, целиком стоял на советской платформе. Никаких антисоветских настроений в этот момент у меня не было.

Крыленко. Чем же тогда об’яснить, что затем, после того как вы заняли советскую платформу, в результате переговоров, через определенный промежуток времени, вы снова перешли на антисоветскую платформу?

Подсудимый Рамзин. Я вам указывал уже, что одним из толчков к этому было идеологическое и моральное давление всей инженерной массы, которое я на себе всё время испытывал и которое выражалось не только в мирном давлении, но и в достаточно враждебной травле. Это один повод. Второй повод — это было то, что к началу 1927 года, после перехода к социалистическому наступлению, после резкого нового изменения политики советской власти у меня тоже самое начало слагаться твердое убеждение в гибельности этой политики, ее неправильности и необходимости борьбы с этой политикой, при чем это убеждение складывалось и внутри и под влиянием тех действий извне, о которых я вам сейчас говорил. Так что главным толчком, помимо идеологического и морального давления инженерной среды, было мое внутреннее убежденосте, которое постепенно сложилось благодаря изменению политики советской власти, в том, что эта политика неправильна, что эта политика ведет страну к экономическим кризисам, крахам и т.д. При чем это убеждение в значительной степени поддерживалось также и той фракционной борьбой, которая в это время уже началась. Так что главным поводом для вступления или вернее, главной почвой для моего вступления в такую подпольную инженерную организацию были сложившиеся уже к тому времени, к весне 1927г., убеждения в неправильности той экономической политики, которая велась советской властью.

НУЖНО РАСШИФРОВАТЬ.

Антонов-Саратовский. Мне несовсем ясен ход вашей мысли: значит, в 1917 г. вы были меньшевиком?

Подсудимый Рамзин. То-есть я не был формально меньшевиком.

Антонов-Саратовский. Но разделяли точку зрения меньшевиков?

Подсудимый Рамзин. Да.

Антонов-Саратовский. Затем в 1920- 21 г., когда советская власть перешла к нэпу, вы считали приемлемым для себя вступить в работу?

Подсудимый Рамзин. Да.

Антонов-Саратовский. Когда советская власть перешла ко второй стадии нэпа, вы уже считали возможным работать? Как вы нэп понимали — как сдачу советской властью своих позиций, как переход на капиталистические рельсы, или по-иному как-нибудь?

Подсудимый Рамзин. Нэп мною и подавляющей частью прежнего инженерства был понят как начало перерождения советской власти, как постепенный переход на позиции государственного капитализма. Вот каким образом понимало большинство этот нэп. Так же понимал и я.

Антонов-Саратовский. Значит никаких изменений с 1917г. в вашей политической установке, собственно говоря, не было. В 1917г. вы были против советской власти, против военного коммунизма, а когда вам показалось, что советская власть принимает политику которая приведет ее к перерождению, приведет ее к капиталистическим рельсам, вы считали возможным помогать этому перерождению советской власти?

Подсудимый Рамзин. Да, это правильно, пожалуй, отчасти, потому что известный сдвиг в психологии имелся.

Антонов-Саратовский. Какой же сдвиг имелся в вашей психологии, и вообще каково было ваше миросозерцание?

Подсудимый Рамзин. В 1917г. для меня весь советский строй, основные установки его казались совершенно неприемлемыми. К этому же времени уже значительная часть установок коммунистической партии и советского строя для меня являлась приемлемой.

Антонов-Саратовский. При понимании нэпа тащим образом, как вы говорили?

Подсудимый Рамзин. Да, но нэп далеко не все в этом случае.

Антонов-Саратовский. Ну, а как вы мыслите?

Подсудимый Рамзин. В 1917г. я и вся инженерная группа, все мы стояли за объявление прямого, тайного, равного и т.д. голосования, свободы слова, печати, собраний, союзов.

Антонов-Саратовский. А определение революции? Какая революция в данном случае принималась — буржуазная революция или же социалистическая революция? Этот кардинальный вопрос вы как-нибудь себе задавали, кроме свободы слова, печати и т.д.?

Подсудимый Рамзин. В 1917г. в инженерных кругах и технических группах…

Антонов-Саратовский. Меня интересует ваш взгляд.

Подсудимый Рамзин. …была уверенность, что это — «кратковременный переворот, который так или иначе должен скоро закончиться переходом на другие позиции.

Антонов-Саратовский. Какие другие?

Подсудимый Рамзин. Для меня лично были совершенно приемлемы позиции государственного капитализма.

Прокурор Фридберг. Как это произошло, скажите: вы здесь передавали, что разговор между Пальчинским, Рабиновичем был с вами и Ларичевым?

Подсудимый Рамзин. Да.

Фридберг. Ведь в то время вы, по вашим словам, были известны как сторонник советской власти. Я задаю этот вопрос к ;тому разговору, который имел место в четверке между Пальчинским и Рабиновичем, с одной стороны, и Ларичевым и вами — с другой стороны. Вы тогда считались сторонником советской власти и инженерство было вами недовольно.

Подсудимый Рамзин. Нет, вы меня не поняли.

Фридберг. Вы сказали, что иженерство было вами недовольно и называло вас чуть ли не большевиком.

Подсудимый Рамзин. Нет, вы меня не поняли. Начиная с 1921г., после перехода на работу в Госплан, в советское учреждение, и до середины 1926г. я целиком находился на платформе советской власти, Во второй половине 1926г. уже начался известный сдвиг, именно начался период сближения с антисоветскими группами.

Прокурор Фридберг. Откуда Пальчинскому и Рабиновичу стало известно о вашем сдвиге? Как это получилось, что вот эта беседа четырех оказалась беседой четырех вредителей? Ведь теперь ясно, что это беседа четырех крупнейших вредителей — и Пальчинского, и Рабиновича, и Ларичева, и Рамзина.

Подсудимый Рамзин. Я с Пальчинским вел не одну беседу, а целый ряд бесед. Точно так же, как и с Рабиновичем я встречался чрезвычайно часто в это время. Указываю на этот разговор, как на конечный этап всех предыдущих отношений, всего пути, который я прошел.

Прокурор Фридберг. Так что ваш отход был настолько виден, что уже контрреволюционеры желают с вами соединиться?

Подсудимый Рамзин. В течение 1924г. у меня многократно были разговоры со многими инженерами, вначале с Пальчинским, Рабиновичем. Мы говорили относительно той неправильной политики, которая проводится. Я выражал недовольство этой политикой, соответствующий прогноз для будущего.

Прокурор Фридберг. Значит, не они были инициаторами, а вы сами подходили к ним?

Подсудимый Рамзин. Нет, вернее будет формулировать так, как и я формулировал вначале, — взаимное движение друг к другу. Я пошел к ним, они пошли навстречу ко мне.

Крыленко. Движение обоюдное, и все старые споры и разногласия были забыты?

Подсудимый Рамзин. Да.

Фридберг. И на какой почве вы сошлись окончательно?

Подсудимый Рамзин. В основной оценке политики советской власти в начале 1927г., т.-е. оценке этой политики, как гибельной для страны и неизбежно ведущей к катастрофе или кризису народного хозяйства. И второй практический вывод, который делался, что необходимо с этой политикой так или иначе бороться. Затем третье соображение, о котором я говорил раньше, — это обычная пропаганда, которую вел Пальчинский, что в современном государстве руководящая роль в управлении страны должна принадлежать инженерству, что инженерство должно, как таковое, бороться за ту роль, которая ему по праву принадлежит в современном государстве. Вот те основные позиции, на которых мы сошлись и на которых мы сговорились.

Председатель. Как же это увязать с вопросом об электрификации, о больших планах и с вашим энтузиазмом, как инженера, который якобы овладел вами, когда Г.М. Кржижановский начал привлекать вас к этой грандиозной работе по социалистическому строительству? Как примирить это? Вы все больше принимаете позиции Кирша, принимаете позиции меньшевиков и эсеров, противников советской власти, и в то же самое время вы говорили несколько минут назад о том, что когда Кржижановский начал привлекать вас к большой работе по переустройству народного хозяйства, по электрификации, вами овладел энтузиазм как строителем, как техником? Как примирить эти обстоятельства?

Подсудимый Рамзин. Примирить их чрезвычайно легко. Те взгляды, которые у меня сложились к концу 1927г., когда мы считали что развитие народного хозяйства, в том числе электрификация, — это правильный путь.

С этого и началось, что мы считали, что перемена политики советской власти, переход к социалистическому наступлению мешает планомерному, быстрому и рациональному развертыванию производственных сил в стране.

Крыленко. Это было в начале 1927 г.?

Подсудимый Рамзин. Да.

МОНАРХИСТ-АНАРХИСТ.

Крыленко. Вот вы в своих показаниях говорите, что Пальчинский был монархистом. Так?

Подсудимый Рамзин. По-моему, был монархистом.

Крыленко. Но вы не знаете, что когда-то он называл себя анархистом?

Подсудимый Рамзин. И анархистом он когда-то называл себя.

Крыленко. А он не рассказывал, что как анархист он играл известную роль в Октябрьском перевороте в смысле прямой вооруженной борьбы с большевизмом?

Подсудимый Рамзин. Нет, не рассказывал.

Крыленко. А о монархических взглядах он говорил?

Подсудимый Рамзин. Этот вопрос мог выясниться при обсуждении программы «Промпартии».

Антонов-Саратовский. А когда вы совещались?

Подсудимый Рамзин. Специального разговора об этом не было. Та платформа, которая об’единила инженеров, была платформой, сводящейся к тому, что политика советской власти неправильная, гибельная. Это — во-первых. Во-вторых, что с этой политикой необходимо бороться. В-третьих, что необходимо инженерам завоевывать себе положение.

Крыленко. Это теория Пальчинского, что инженерству должна принадлежать вся индустрия, все — фабрики, машины и т.д.?

Подсудимый Рамзин. Пальчинский развивал эту идею, но и помимо него развивали эту идею и другие.

КОЕ-ЧТО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

Крыленко. Вы упомянули о платформе и о других теоретиках. Кого из теоретиков вы имели в виду, кроме Платона?

Подсудимый Рамзин. Большим успехом пользовалась, кажется, книжка Баллод.

Крыленко. А суть этой теории?

Подсудимый Рамзин. Суть сводилась к рациональному использованию всех сил народного хозяйства путем рационального подхода к построению жизни, что возможно осуществлять только при наличии соответствующих инженерно-теоретических знаний и подготовки. Основной вывод, который можно было сделать из этой книжки, сводился к тому, что управлять могут только техники и инженеры.

Крыленко. Политической жизнью страны должны управлять?

Подсудимый Рамзин. Экономической.

Крыленко. А политической?

Подсудимый Рамзин. Поскольку политика тесно связана с экономикой, — и политической.

Крыленко. А вы не знаете такого построения, что технике должно принадлежать руководство и что с этой точки зрения парламентаризм должен быть изжит?

Подсудимый Рамзин. Сейчас не вспоминаю.

Крыленко. Эта обработка вас Пальчинским долго продолжалась?

Подсудимый Рамзин. Около года, с половины 1926г. до весны 1927г. Я считаю моментом моего вступления в организацию мое участие в первом разговоре.

Крыленко. Вы всерьез принимали возможность в условиях капиталистического строя и классовой борьбы такого метода управления СССР? Вы, как бывший большевик, бывший меньшевик, человек, который азбуку марксистской трактовки государственной и общественной жизни понимает, вы всерьез понимали возможность такого построения государственного управления и государственной жизни, где политическое и экономическое управление будет принадлежать инженерству по этим техническим признакам?

Подсудимый Рамзин. Я не мог целиком и полностью считать, что вожделения инженерства будут выполнены на все 100 проц. Но совершенно бесспорно было для большинства инженеров, и в том числе меня, что в случае такого переворота, перехода на рельсы буржуазно-демократической республики инженерство должно быть привлечено к руководящей головке для управления экономической и политической жизнью страны, так как среди них был целый ряд крупных инженеров, которые и раньше принимали соответствующее участие в управлении технической и экономической жизнью страны.

Крыленко. Вопросы экономического управления — это одно, а вопросы управления политической жизнью и политикой стран — другое. Вы всерьез могли допустить в условиях капиталистического порядка, классовой борьбы такой метод государственного управления, при котором политическое руководство принадлежало лицам, подобранным по техническому признаку, — инженерам?

Подсудимый Рамзин. Конечно, нет.

Крыленко. Согласитесь, может быть, со мной, что только те инженеры, которые ни аза в области политики не смыслят и не понимают, только те могут пойти на такое обещание?

Подсудимый Рамзин. Несомненно, это был прием чисто агитационного характера, пропагандирование идеи, это был агитационный прием для широких масс инженерства. Я не мог принимать это за чистую монету.

Крыленко. На вас этот аргумент не действовал?

Подсудимый Рамзин. Для меня это не могло служить приманкой, так как в составе первого правительства я портфеля и места не получил.

Крыленко. Не получили сегодня, могли предполагать, что получите завтра, не в этом дело. Можно констатировать, что этот момент в отношении вас отпадает. Какие же другие моменты конкретно выдвинули вас в политическую руководящую группу? Не забудьте, что в 1927г. вы получили ответственное поручение в вашу поездку за границу.

Подсудимый Рамзин. Это было в конце 1927г.

Крыленко. Да, в конце 1927г. Что вас так выделило, что вас один год обрабатывали, а потом сразу пустили в качестве махового колеса?

ВЧЕРА НА ПРОЦЕССЕ.

Последние два заседания показали, что подсудимые, «вступившие, по их словам, на путь полного признания со всеми вытекающими отсюда последствиями», неспособны выдержать огня перекрестного допроса. Они не только прикрашивают свои биографии, не только пытаются скрыть и замолчать неудобные для них моменты из близкого и далекого прошлого, — они, как мелкие жулики, попавшиеся с поличным, увиливают от прямых ответов, ищут прикрытия за спинами умерших своих соратников, заметают следы, и прокурору приходится долго и упорно биться над расшифровкой сбивчивых и туманных объяснений.

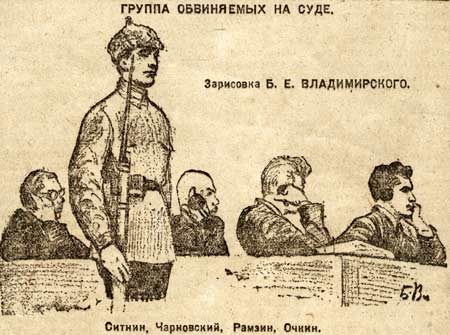

Вот перед судом стоит подсудимый — профессор ЧАРНОВСКИЙ. Он кратко рассказывает свою биографию. Чарновский говорит, что он был всегда вне политики, ни к какой партии не принадлежал, Февральскую революцию встретил с некоторой «тревогой», а Октябрьскую — с чувством «недоброжелательности».

Вот и все. Коротко и довольно гладко.

Но тут вмешивается т. Крыленко.

— А вопрос о самодержавии вас не интересовал?

Оказывается, что Марковский, «хотя и не стоял за самодержавие как таковое, но примирялся с ним».

— Оно мне не мешало, — соглашается он с выводом т. Крыленко.

Так он должен был признать, что Октябрьскую революцию встретил скорее враждебно, чем просто недоброжелательно.

В первые годы советской власти Чарновский попал на работу в Центросоюз, а с 1920г. попал в НТО. В 1921г. он уже был председателем Центрального научно-технического совета.

Попав с 1921г. в НТО, Чарновский с тех пор и до последнего времени сохраняет практическую связь с вопросами металлообработки и машиностроения, что и выдвинуло его затем, как руководящего вредителя в этой отраслевой группе. Ближайшими соратниками и сотрудниками Чарновского были такие видные вредители, как Хренников, Таубе, Гартман, с которыми у него были старые связи еще со времен работы на Сормовском заводе.

Все это устанавливается лишь в результате длительного допроса, после ряда дополнительных и наводящих вопросов.

Чарновский утверждает, что до момента вовлечения его Хренниковым во вредительскую организацию — «Инженерный центр» — он никакого вредительства; не применял и не замечал, но постепенно признает, что ему были известны отдельные акты, как, например, ликвидация одних заводов, взятие на консервацию других, растаскивание оборудования на третьих, которые были явно вредительскими.

Свою роль во вредительском центре Чарновский мягко и снисходительно сводит сначала только к роли информатора, потом к роли «консультанта- информатора» по вредительству и только после долгих, путанных объяснений вынужден был признать за собой и руководящую роль во вредительской работе.

Попутно выясняется и то, что Чарновский так же, как и Калинников, участвовал в академической забастовке профессоров в 1918г. и что в его преподавательской деятельности в последние годы у него были неоднократные столкновения с советским студенчеством, в результате которых он вынужден был отойти от преподавания во втузах.

Такова политическая и моральная физиономия этого профессора, который во времена Кассо отказался подписать протест против нарушения университетской автономии, а в последние годы прятал у себя в служебном кабинете конфискованное церковное имущество.

* * *

Следующим допрашивается подсудимый КУПРИЯНОВ. Это уже не профессор, это — инженер-практик, специалист по текстильной промышленности. Куприянов родился в 1871г. Окончил реальное училище, затем Московское техническое училище со званием инженера-механика и с 1895г. начал практическую работу на бывшей Б. Ярославской М-ре. В 1897г. был командирован в Англию, где работал на заводах в качестве помощника монтера. Дальнейшая служебная карьера Куприянова развивается на заводах б. «Бр. Ляминых», Корзинкина и, наконец, А.И. Коновалова, у которого он прослужил 18 лет. К моменту Октябрьской революции оклад Куприянова достигал 1.000 рублей в месяц.

Как и другие подсудимые, Куприянов характеризует себя человеком, стоявшим всегда вне политики, не принимавшим никогда участия в политических партиях и вообще в политической жизни страны. Февральскую революцию принял с радостью, говорит он, тем более, что в состав временного правительства вошел А.И. Коновалов, его хозяин. Октябрьская революция была для него полной неожиданностью, ее смысла и значения он не понимал.

Когда текстильная промышленность была национализирована, Куприянов вошел в правительственное правление, учрежденное на коноваловских предприятиях, но вскоре решил бросить всякую работу (саботаж!) и уехал к своим братьям в деревню в Скопинский уезд, Рязанской губернии. К моменту Октябрьской революции у Куприянова было, по его словам, около 40 тыс. сбережений в различных процентных бумагах. Этот капитал он потерял. Естественно, что отношение его к Октябрьской революции было, как он говорит, «отрицательное».

До 1924г. Куприянов был на разных небольших должностях в провинции, а с этого времени попал прямо в текстильный директорат Цугпрома ВСНХ на ответственную должность директора.

Среди работников, приглашенных в Цугпром, были Лопатин, Державин, Рожков и др.

— Лопатин — это тот самый, которого подсудимые называли одним из родоначальников вредительства? — спрашивает т. Крыленко.

— Да, тот самый, — отвечает Куприянов.

Это заставляет тов. Крыленко вернуться немного назад, Он выясняет, что инженер Лопатин был одним из членов правления «Т-ва А.И. Коновалова».

Коновалов эмигрировал в начале 1918 года, оставив свои дела не попечение двух членов правления — Лопатина и Герасимова. Куприянову известно, что эти члены правления были озабочены обеспечением Коновалова деньгами, что для этого было реализовано ценностей на 20 тыс. фунтов стерлингов и что деньги были переведены Коновалову через одно иностранное учреждение в Москве, которое Куприянов называет полным именем. Тут председательствующий прерывает подсудимого и делает ему замечание: условлено до закрытого заседания не называть полностью иностранных учреждений, находящихся в Москве…

Куприянову известно также, что до 1922 года Лопатин получал указания от Коновалова. Указания эти сводились к тому, чтобы во что бы то ни стало сохранить фабрику. Но в дальнейшем, рассказывает Куприянов, — Лопатин порвал связь с Коноваловым, но продолжал сноситься с Рябушинским. С Коноваловым же Лопатин порвал связь из-за одного «неприятного факта».

Тут выясняется пикантная история. Оказывается, что в 1919г. компаньоны Коновалова Лопатин и Герасимов учли в Москве на черной бирже обязательства «Т-ва А.И. Коновалова» на сумму до 50 тыс. фунт. стерлингов и деньги… присвоили себе.

— Стало быть, они Коновалова просто ограбили? — спрашивает тов. Крыленко. — Они выпустили обязательства от имени несуществующего юридически лица?

— Да, — подтверждает Куприянов.

Вот этот-то Лопатин ведал в Текстильном директорате Цугпрома плановой частью, а Куприянов — оперативной работой, т.-е. выполнением планов, составлявшихся Лопатиным. А так как планы Лопатина были с самого начала явно вредительскими, то… Однако подсудимый Куприянов долго не хочет сделать естественного вывода из этого обстоятельства. Он утверждает, что явного вредительства тогда еще не было. Вредительство оформилось только с полвины 1925г., когда и создалась лопатинская вредительская группа в текстильной промышленности, в которую вошел и Куприянов.

Далее Куприянов утверждает, что о существовании вредительского центра он узнал только в 1926г., однако до смерти Лопатина он участия в центре не принимал. Лопатина в центре заменил А.А. Федотов. В дальнейшем Куприянов признает, что он присутствовал, по просьбе Федотова, на нескольких заседаниях вредительского центра, но членом ЦК «Промпартии» не состоял. Вообще Куприянов пытается уверить суд, что он был маленькой фигурой во вредительской организации и что вследствие его политической малограмотности его не посвящали в вопросы «высокой» политики контрреволюционного заговора.

Вечернее заседание возобновляется в 6 час. 15 мин.

Допрашивается обвиняемый Федотов.

Федотов — инженер. Кончил МВТУ в 1887 году. Работал директором у Морозова, Прохорова и Бордыгина. У Морозова Федотов получал 25 т. руб. в год жалованья. К моменту Октябрьской революции у Федотова было имение и, по его словам, 59 тыс. руб. сбережений. Федотов был до октября 1918 года кадетом. Как член редакционного комитета «Русских ведомостей» он пользовался правом посещать заседания ЦК кадетской партии. Федотову за время допроса тов. Крыленко напомнил и он вспомнил, что «Русские ведомости» в то время пользовались репутацией органа «профессорского беззубого либерализма». Кадет Федотов относился к Октябрьской революции, по его словам, как классовый враг. В 1920 году он привлекался по делу тактического центра. Федотов показывает, что в 1919 году будучи уже на советской службе, он присоединился бы к деникинской армии и приветствовал бы ее, если бы она заняла Москву.

Этот кадетский профессор в 1925 году вступил во вредительскую организацию, и после смерти матерого вредителя Лопатина Федотов кооптируется в ЦК «Промпартии», от имени которой он возглавляет вредительскую работу в текстильной промышленности. Кадетский профессор был и взяточником. При даче заказов заграничным фирмам вредительская группа получала 1/4 проц. взятки. Лично Федотов из этих денег получил, по его словам, 3-4 тысячи.

Вредительская работа в текстильной промышленности, возглавляемая прохвостом Федотовым, выражалась в задержке текстильного машиностроения, в постройке новых ненужных предприятий при незагруженности старых, как, например, постройка отделочной фабрики во Владимире, и т.д. в умышленном запутывании производственных планов относительно ассортимента и т.д. и т.п.

Из показаний Федотова выясняется, что братья Рябушинские нажили состояние на подрядах для врангелевской армии, которую они СНАБЖАЛИ САПОГАМИ И ДЕТЕКТУРНЫМИ ПОДМЕТКАМИ. Эту воровскую банду использовывал Пуанкаре в подготовке интервенции. Эта банда хотела править Россией.

Шпионы, взяточники, агенты французской контрразведки, воры, мелкие жулики, — вот политическое представительство русских помещиков и капиталистов, которые собирались овладеть Советской страной.

После Федотова допрашивались подсудимые Очкин и Ситнин.

На допросе подсудимого Ситнина выясняется, что во время обыска у него нашли 7.532 руб. золотом в старой чеканке. Ситнин, будучи членом правления Тверской мануфактуры, брал взятки у частников за отпущенные им товары. Взятки он хранил в золоте.

УГОЛОВНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ «ПРОМПАРТИИ» ДОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ВОРОВСКИМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ!

Стало нехорошо — поехали в Ригу.

М. КОЛЬЦОВ.

Многое перевернула, свихнула на свете мировая война, революция. Не только пуп земли с’ехал набок, но и вообще всякие места, поменялись местами. Для ума любознательного и досужего есть в наши дни много пищи.

Например, вопрос:

— Откуда в европейской газете можно почерпнуть самую лучшую и самую полную информацию о Советском союзе?

Неопытный, наивный простак пожмет плечами и, не задумываясь, ответит:

— Из Советского союза, конечно.

Более опытный и более горько искушенный человек, если он вдобавок просматривает иностранную белую прессу, нисколько не пожимая плечами, усмехнется и укажет:

— Из Риги, конечно.

И будет прав.

Другой укажет Ревель, и тоже будет прав.

Третий укажет Гельсингфорс. И тоже, безусловно, будет прав.

Со времени гражданской войны Рига стала центральным заготовочным пунктом по поставкам в мировую буржуазную и эмигрантскую печать разных уток и вообще всякой дичи о Советской стране, советской власти, обо всем советском.

Восемьдесят процентов всего неповторимого, необычайного, неслыханного, злостного, хулиганского, уголовного вранья, какое цвело эти годы за заборами наших республик, выращивалось в Риге.

Было время, мы находились в блокаде, никого к себе не впускали. Под воротами большой страны, в маленькой латвийской прихожей скопилась чающая наживы газетная нечисть.

Нам как-то довелось своими глазами в рижском кафе на Известковой улице наблюдать примечательные зрелища самой удивительной из всех птичьих бирж. Биржа газетных уток.

Покупатели — шпики, провокаторы, диверсанты из штабов и банкирских разбойничьих гнезд почти всей Европы, да и Америки, — сидели, лениво развалясь, разбросав локти над чашками кофе, рюмками ликеров.

Продавцы — местные газетные спекулянты, редакционные сутенеры, редакционные жучки — суетливо бегали между стульями, назойливо предлагали свой странный товар на засаленных листках.

Здесь даже не говорили шопотом. Оркестр все равно заглушал утиный торг, да и чего стесняться, ведь люди все свои.

Биржа газетного вранья имела свои хорошие и плохие времена.

Сначала рижские утки кое-как держались в цене. Как никак, здесь был почти единственный пункт, где можно было купить хоть брехню, да о России.

Болтался по кафе такой потертый человечек по фамилии Карачевцев. Гордо именовал себя специальным корреспондентом американской газеты «Общее дело». Этот расторопный малый устраивал тут же, на глазах у публики, не менее пяти восстаний в день, не менее тысячи расстрелов безвинных детей и уж никак не менее двух-трех скандалов в Совнаркоме и Политбюро.

Забавно было, что не только мелкие бульварные газеты, но и почтенный седовласый «Таймс» изо-дня в день покупал у миляги Карачевцева его третьесортное дерьмо — чтобы сервировать сие пахучее кушанье на завтрак своим джентльменам-читателям.

Но потом дела пошли хуже.

Гражданская воина и блокада кончились. Большинство крупнейших буржуазныx газет и телеграфных агентств получили доступ в Москву, стали держать здесь своих постоянных корреспондентов и представителей. Какой при этом был смысл пользоваться Ригой?

Латвийские утиные дела пошли прахом. В пустом кафе суетились отощавший Карачевцев и его конкуренты. Приставали к одиноким посетителям:

— Возьмите новейшую, вполне проверенную информацию из России! Восстание четырех миллионов татар под руководством Нарым-хана! Красными войсками сдан Сталинград, они отступают к Царицыну! Дедушка Дуров назначен наркомом земледелия! Максим Горький ведет беспризорных на Харьков!

Посетили молча платили за кофе и, не глядя на унылых спекуляторов, торопились к московскому поезду. Вслед неслись затихающие жалобные звуки:

— Подлинные факты, с документами и печатями! Драка со стрельбой в президиуме Совнаркома! Семашко исключен из Политбюро! Любовные письма Карла Радека к герцогине Девонширской! Бегство Сталина в Арзамас…

Цены на утки упали в Риге до нуля. И надолго. Только в дни разрыва английского консервативного правительства с Москвой газетные рестораторы больших европейских столиц опять обратились к старым поставщикам. Карачевцев купил себе новый котелок, начал мечтать о велосипеде в рассрочку. Но это были кратковременные радости.

Газетные жучки совсем оставили некогда уютное кафе. Они разбрелись, занялись другими, не менее почетными, но более голодными профессиями. Кто торговал порнографическими карточками, кто возил породистого кобеля по случкам, кто устроился при свечном ящике в православной церкви.

И вдруг…

И вдруг — опять вышло из-за тучек солнце!

Запыхавшиеся джентльмены прямо с вокзала бегут в утиное кафе и расспрашивают через официантов — куда девались вон те господа журналисты, которые вот тогда предлагали информацию о России.

Разыскали доброго старого Карачевцева, приехали к нему на квартиру!

— Дайте чего-нибудь о России. В вашем духе…

— Да я, знаете, оторвался… Я теперь по бильярду работаю.

— Все равно! Тряхните стариной, раздобудьте чего-нибудь такого. Дозарезу нужно!

Да, в парижских и лондонских редакциях, в банкирских конторах, в штабных и министерских кабинетах срочно, дозарезу нужна рижская информация.

В дни рамзинского процесса многим стало нехорошо. Многие поехали в Ригу.

В ответ на безжалостные информации из московского Колонного зала срочно, дозарезу понадобилась встречная канонада. Защитная дымовая завеса.

Рижские корреспонденты опять работают. Получили «социальный заказ».

Нельзя даже сказать о них, что они врут.

Не они врут — их врет. Да как врет!

Чудовищный фонтан блевотной лжи, такой, которую никогда не придет в голову опровергать. Вонючий, грязевой вулкан самого нелепого вида:

«Сталин убит и неизвестно где находится».

«Красная площадь завалена трупами восставших».

«Кровавые побоища в Москве».

«Блюхер арестован и будет расстрелян».

«Ворошилов и его военная партия захватила всю власть».

«Дейли телеграф» от 28 ноября помещает полученные из Риги заявления некоего инженера Вудхеда, который только что вернулся из Москвы. Вудхед утверждает, что «лично присутствовал при крестьянских восстаниях под Москвой в Братовщине и в Пушкине. Крестьяне устроили демонстрацию протеста против расстрела 20 кулаков в братовщинском концентрационном лагере(!). Местный гарнизон(!!) присоединился к крестьянам. Мятеж был подавлен при помощи артиллерии. Число жертв превосходит 400».

«Позвольте! Но ведь Братовщина за Пушкиным — это ведь Зеленый город! Тот самый Зеленый город, где мы имеем честь состоять председателем городского совета!

В Зеленом городе, в Братовщине не то, что концентрационного лагеря — даже приличного лагеря для туристов еще не налажено!

В Братовщине «местный гарнизон» состоит из шести милиционеров. Неужели же эти «звери» вшестером убили 400 человек?! Хотя, по Вудхеду, они пользовались артиллерией. Милиционер с пушкой — какая красота. Наглая ложь классовых врагов не имеет границ.

Председатель горсовета польщен и умилен батальными описаниями «Дейли телеграф». Он благодарит от чистого сердца…

Неужели же это все, что может противопоставить военная, капиталистическая, интервенционистская шатия тем страшным истинам, которые раскрываются и уже раскрылись, показав правителей Европы за их кровавой работой?

Дело Промпартии — крупный судебный процесс в СССР по делу о вредительстве в промышленности, состоявшийся 25 ноября — 7 декабря 1930 года.

Весной 1930, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была арестована большая группа инженеров и другой научно-технической интеллигенции. По материалам дела они обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, известной под названиями: «Союз инженерных организаций», «Совет Союза инженерных организаций», «Промышленная партия». По данным следствия, эта антисоветская организация в1925—1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Кроме того, согласно обвинению, она была связана с «Торгпромом» («Торгово-промышленным комитетом»), объединением бывших русских промышленников в Париже и французским генеральным штабом и подготавливала иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти.

По данным следствия в состав ЦК Промпартии входили инженеры П. И. Пальчинский (расстрелян по приговору коллегии ОГПУ по делу о вредительстве в золото-платиновой промышленности), Л. Г. Рабинович (осуждён по «шахтинскому процессу»), С. А. Хренников (умер во время следствия), А. А. Федотов, С. В. Куприянов, В. А. Ларичев, профессор Н. Ф. Чарновский.

Главой «Промпартии» был объявлен профессор Леонид Константинович Рамзин — директор Всесоюзного теплотехнического института, член Госплана и ВСНХ.

В обвинительном заключении по делу Промпартии указывалось: «Преступная антигосударственная деятельность ЦК Промпартии выражалась: а) во вредительстве для создания расстройства хозяйственной жизни б) вредительской работе по срыву планового строительства путем создания кризисов в топливоснабжении, металлоснабжении, энергохозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях. в) в шпионской работе по заданиям французского генерального штаба и находящегося во Франции «Торгпрома» по сообщению данных об экономике нашей страны и секретных сведений касающихся обороны в целях облегчения иностранной военной интервенции г) в военной работе, направленной к дезорганизации Красной армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных частей и командного состава — в тех же целях облегчения иностранной интервенции. д) в диверсионной работе, направленной на разрушение производительных сил советской промышленности, тыла Красной армии уже непосредственно в момент интервенции.

В ходе процесса обвиняемые признались, что в случае прихода к власти они намеревались сформировать контрреволюционное правительство. Его премьер-министром должен был стать П. А. Пальчинский (осуждённый и расстрелянный ещё до начала суда), министром внутренних дел — бывший промышленникП.П. Рябушинский, а министром иностранных дел — академик Е.В. Тарле. (Позднее на Западе выяснилось, что Рябушинский умер в эмиграции ещё до того, как якобы создавалась эта организация).

Все восемь обвиняемых признали свою вину; пятеро из них (Рамзин, Ларичев, Чарновский, И. А. Калинников и А. А. Федотов) были приговорены Верховным судом СССР к расстрелу, а трое (С. В. Куприянов, В. И. Очкин и К. В. Сытнин) — к 10 годам лишения свободы. Президиум ЦИК СССР по ходатайству осуждённых заменил расстрел 10-летним тюремным заключением и снизил срок наказания другим осуждённым. Наиболее активным подсудимым на процессе был профессор Л. Рамзин. Он не только признал свою вину, но обвинил ещё и других. По окончании суда его поместили в особую тюрьму, где он занимался созданием нового парового котла и откуда его потом выпустили. Когда Рамзин встретился на свободе с одним из бывших подсудимых на этом процессе, инженером Лурье, тот отказался с ним разговаривать из-за того, что Рамзин дал на суде ложные показания. Рамзин разрыдался и сказал, что на себя наговорил больше, чем на других, и что такие показания заставляло его давать ОГПУ.

С основным делом «Промпартии» были связаны и так называемые отраслевые дела «Промпартии» о вредительстве: в угольной промышленности, в нефтяной промышленности, в металлопромышленности, в текстильной промышленности, в химической секции Госплана, в лесной промышленности, в цементной промышленности, в электротехнической промышленности, в области топливо-снабжения, в энергетической промышленности, в энергетической военной промышленности, в энергетике транспорта, в Наркомате путей сообщения, т. н. «ленинградская группа», т. н. «профсоюз инженерно-технических работников», т. н. экономической группы в ВСНХ и др.

Всего по делам, связанным с Промпартией, было арестовано более 2 тысяч человек.

Литература

- Удар по контрреволюции. Обвинительное заключение по делу контрреволюционной организации Союза инженерных организаций («Промышленная партия»)…, М. — Л., 1930;

- Процесс Промпартии (25 ноября — 7 декабря 1930). Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу, М., 1931.

«Забойщик шахты «Центральная-Ирмино» (Кадиевка) тов. Стаханов,— писала газета «За индустриализацию»,— 30 августа установил всесоюзный рекорд производительности отбойного молотка. За шесть часов тов. Стаханов вырубил отбойным молотком 102 тонны угля и заработал за выход 225 руб. Опыт тов. Стаханова начинают перенимать соседние шахты».

«Вот до сих пор мы корпели, возились с организацией угледобычи и никак не могли дать на отбойный молоток больше 6–7 тонн,— говорил Серго Орджоникидзе на Всесоюзном совещании стахановцев.— И вот в один прекрасный день товарищ Стаханов (на фото) и ахнул 102 тонны»

Фото: РГАКФД/Росинформ

«Хочу теперь сказать о заработке,— рассказывал он на совещании стахановцев.— Высокая производительность труда, которая достигнута благодаря строгой специализации рабочих, подняла за собой и заработную плату. Сколько мы раньше зарабатывали на своей шахте? Я зарабатывал неплохо — рублей 500, а иногда и 600 в месяц. Но теперь, в сентябре, например, за 18 выходов я заработал 1000 рублей. Наш парторг товарищ Дюканов — 1338, а товарищ Концедалов — 1618 рублей. В октябре я сделал только 14 выходов. Пришлось очень много разъезжать. Но и за эти 14 выходов я заработал 1008 рублей. Товарищ Дюканов, мой парторг, сделал больше и заработал 1400 рублей, товарищ Концедалов — 1600 рублей. Высокие заработки у нас теперь стали. Эти заработки дают нам возможность зажить по-иному».

Главный стахановец железных дорог — машинист Петр Кривонос. Ему удалось увеличить скорость движения своих поездов, а в его депо просто-напросто правильно организовали работу, и результат не замедлил сказаться: у машинистов появился четкий график и увеличились заработки.

«Что хорошего мы имеем? — говорил на том же совещании Кривонос.— Твердый график дал нам возможность иметь твердое расписание. Вот возьмем депо Славянск. Благодаря увеличению технической скорости и езде по графику у нас сейчас в запасе 22 паровоза. Заработок у нас значительно повысился. Я сам за последний месяц, работая не полностью, получил 900 рублей, в то время как раньше я получал 400 рублей».

Кузнец-стахановец с Горьковского автозавода имени Молотова Александр Бусыгин:

«В первый же день с той самой бригадой и на том же оборудовании я дал 966 валов при норме 675 валов. Ребята у меня сразу обрадовались. Я их работу поорганизованнее сделал, получше организовал рабочее место. Бригада была расхлябанная, когда я пришел на коленчатый вал… В бригаде я так переставил людей, чтобы всякому была подходящая работа. Одна работа требует смекалки, другая — ловкости, третья — силы. На те перестановки, что я произвел, товарищи не обижаются. Сами видят, какая польза делу и им самим от этого получается. А пользу себе они сразу большую увидели. Как мы начали давать по тысяче коленчатых валов, так заработки поднялись. Я в одну смену заработал 40 рублей, а товарищи — по 20 рублей. Потом мы и больше тысячи валов стали давать… Зарабатывал я раньше 300-350 рублей, в сентябре же заработал 690, да 130 вышло по прогрессивке, и еще 223 рубля за уменьшение брака — всего вышло 1043 рубля. В октябре я проболел, потом в Москве был. А ребята мои, которые раньше зарабатывали 130-180 рублей (по 3-4-му разряду), в сентябре получили по 500-600 рублей. Ребята довольны. Перед праздниками аванс получили. Раньше выходило рублей 40-60, а теперь 240 вышло. Мы свое заработаем!»

Ставшая знаменитой ткачиха Дуся Виноградова на том же совещании стахановцев в Кремле:

«В настоящее время вся наша фабрика перешла на уплотненную работу. По нормам полагается обслуживать 40 станков, а мы работаем на 52, 74, 104, 144 и 148. И это не считаем пределом. Товарищу Сталину я даю обещание, что не остановлюсь на этом. Через месяц я перейду на 150 станков и дам продукцию высокого качества, без брака, дам лучшую в мире ткань. Каков наш заработок? Если я раньше зарабатывала 180, 200, 270 рублей в месяц, то сейчас, при работе на 144 станках, мой заработок достигает 600 рублей. Смотрите, как я повысила свою заработную плату!

Сталин. Очень хорошо.

Виноградова. И мне хочется поблагодарить товарища Сталина и Центральный комитет партии за счастливую жизнь, какой я сейчас живу. Мы сейчас самые счастливые люди в нашей стране! Это вы, товарищ Сталин, дали нам такую жизнь! (Продолжительные аплодисменты.)»

Сам Сталин, выступая там же, не скрывал, что понимает, какие мотивы движут сознательными пролетариями:

«Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом прежде всего корень стахановского движения. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица — бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас».

«Придется дать норму»

Большинство услышало в словах Сталина то, что хотело услышать: труд по-стахановски открывает путь к сытой и счастливой жизни. Однако давние недруги советской власти из числа старых интеллигентов обратили внимание на другую часть его выступления — об изменении норм:

«В настоящее время вся наша фабрика перешла на уплотненную работу. По нормам полагается обслуживать 40 станков, а мы работаем на 52, 74, 104, 144 и 148. Товарищу Сталину я даю обещание, что не остановлюсь на этом»

Фото: РГАКФД/Росинформ

«Нам нужны такие технические нормы, которые проходили бы где-нибудь посередине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины. Взять, например, Марию Демченко, всем известную пятисотницу по свекле. Она добилась урожая свеклы на гектар 500 и больше центнеров. Можно ли это достижение сделать нормой урожайности для всего свекловичного хозяйства, скажем, на Украине? Нет, нельзя. Рано пока говорить об этом. Мария Демченко добилась пятисот и больше центнеров на один гектар, а средний урожай по свекле, например, на Украине в этом году составляет 130-132 центнера на гектар. Разница, как видите, немаленькая. Можно ли дать норму для урожайности по свекле 400 или 300 центнеров? Все знатоки дела говорят, что нельзя этого делать пока что. Очевидно, что придется дать норму по урожайности на гектар по Украине на 1936 год 200-250 центнеров. А норма эта немаленькая, так как в случае ее выполнения она могла бы дать нам вдвое больше сахару, чем в 1935 году. То же самое надо сказать насчет промышленности. Стаханов перекрыл существующую техническую норму, кажется, раз в десять или даже больше. Объявить это достижение новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где-либо посередине между существующей технической нормой и нормой, осуществленной товарищем Стахановым».

Получалось, что теперь работать по новым, повышенным нормам будут все. Заработок передовиков уменьшится. А все остальные, чтобы зарабатывать по-прежнему, будут работать намного больше. О том, что по этому поводу говорили старорежимные специалисты, руководителям партии и правительства докладывало Главное управление госбезопасности НКВД СССР. В сводке по Саратовскому краю, сообщалось:

«Профессор Орлов, адмвысланный из Ленинграда, работающий на Крекингзаводе зав. лабораторией, в присутствии ряда специалистов по вопросу стахановского движения говорил: «Этот метод является сдиранием 3-х шкур с рабочих и специалистов. Правительство после того, как стахановская выработка примет массовое явление, нормы повысит, рабочий попадет в кабалу, и тогда ему сядут на шею».

Банковский, зав. лабораторией водоочистки Саратовской ТЭЦ, по национальности поляк, антисоветски настроен, соглашаясь с высказанным мнением Орлова по вопросу стахановского движения, добавил, что «вся система Соввласти построена на лжи и издевательствах».

«Когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Инженер Пудов, работающий на Крекингзаводе, заявил: «В связи со стахановским движением кучка правителей еще крепче зажмет в руках 140 миллионов ослов и будет ездить так, как им вздумается», при этом допустил контрреволюционный выпад по адресу тов. Сталина. Кроме того, говорил, что он многое мог бы дать хорошего для производства, но этого не хочет делать, потому что ему платят гроши».

Многие рабочие, мастера и даже некоторые директора-партийцы не хуже старых спецов понимали, куда идет дело, и начали сопротивляться расширению стахановского движения. У некоторых шахтеров-стахановцев Донбасса, например, как-то вдруг прекращалась подача сжатого воздуха в отбойный молоток или тухла лампа, установление новых рекордов срывалось. Однако партийные власти на местах тут же принялись наказывать руководителей участков и шахт, где происходило нечто подобное. Секретарь Донецкого обкома КП(б)У Антон Вайнов в сентябре 1935 года рассказывал корреспонденту газеты «За индустриализацию»:

«Уже сейчас, в самом начале движения, мы сталкиваемся с фактами благодушия, с фактами определенного саботажа новых методов работы… Яркой иллюстрацией в этом отношении могут служить события на шахте им. Артема («Артемуголь»). Здесь забойщик тов. Авраменко первым решил последовать примеру т. Стаханова и других и показать образцы высокой производительности труда. Начальник участка Гребенюк не только не создал условий для работы т. Авраменко, но оказал прямое сопротивление новым методам угледобычи. Спустившись в шахту, т. Авраменко нашел там неприготовленный, загазированный забой. На месте работ не было даже крепежного леса. Узнав о саботаже, заведующий шахтой т. Гордиенко сам спустился на участок, немедленно отстранил Гребенюка от работы и оказал Авраменко всемерную помощь. И вот результат. Несмотря на неблагоприятные вначале условия для работы, тов. Авраменко зарубил вручную в течение смены 115 тонн угля. В Горловке вполне правильно оценили эти события. Управляющий трестом «Артемуголь» тов. Зорин издал приказ о снятии саботажника с работы и предании его суду. Горпартком в своем постановлении придал этому делу политическое значение. Саботажническое поведение Гребенюка — урок всем шахтам Донбасса. С саботажниками нового движения нужно вести беспощадную борьбу».

«Не наши люди»

Однако антистахановское движение росло и ширилось так быстро, что главный официоз ЦК ВКП(б) «Правда» 13 октября 1935 года опубликовала передовую статью «Люди, не помогающие стахановцам,— не наши люди». В статье руководителей всех уровней предупреждали о персональной ответственности за внедрение стахановских методов работы:

«Этот метод является сдиранием 3-х шкур с рабочих и специалистов. Правительство после того, как стахановская выработка примет массовое явление, нормы повысит, рабочий попадет в кабалу»

Фото: РГАКФД/Росинформ

«Есть много руководителей предприятий и целых отраслей народного хозяйства, которые до сих пор не оценили по-настоящему стахановского движения, стоят в стороне от него, не принимают действительных мер, чтобы использовать это замечательное оружие в борьбе за успехи и победы своих предприятий, своих отраслей. Они не дают решительного большевистского отпора саботажникам стахановского движения, которые пытаются сорвать его. Возьмем пример из легкой промышленности. Недавно на московской текстильной фабрике имени Щербакова у ткачихи-виноградовки Черновой классовый враг обрезал на станке основу, чтобы сорвать рекордную выработку и этим дискредитировать стахановцев в глазах рабочих. Казалось бы, и директор фабрики, и трест, и, наконец, сам наркомат легкой промышленности должны были сделать все выводы этого факта. Однако бездействует директор. Молчит трест. Молчит и наркомат».

В ноябре на I Всесоюзном совещании стахановцев глава Совнаркома Вячеслав Молотов нацеливал стахановцев на борьбу с мешающими им руководителями:

«Никакое стахановское или виноградовское движение не сможет по-настоящему развернуться и не сможет сыграть в этом деле большую роль, если бюрократизм в руководящих органах и здесь не будет встречать должного отпора. Стахановско-сметанинско-виноградовское движение делает еще настоятельнее борьбу с бюрократизмом и чиновничьей косностью в наших хозяйственных организациях».

Но и эти призывы не помогали. Тогда НКВД перешел если не к массовым, то к многочисленным арестам тех, кто мешал стахановцам:

«И мне хочется поблагодарить товарища Сталина (на фото) и Центральный комитет партии за счастливую жизнь, какой я сейчас живу. Мы сейчас самые счастливые люди в нашей стране! Это вы, товарищ Сталин, дали нам такую жизнь! (Продолжительные аплодисменты.)»

Фото: РГАКФД/Росинформ

«Машиностроительный завод им. Кагановича. Молодой формовщик Свешников, член ВЛКСМ, перешел на стахановские методы работы, перевыполняя нормы на 230%. Отсталые элементы среди рабочих стали тормозить его работу. В частности, 30 ноября у Свешникова была украдена доска, необходимая для осадки форм. Свешников вынужден был бросить работу и разыскивать свою доску, которую нашел у формовщика Жупырина (недавно поступил на завод, 1909 г. рождения, в прошлом воспитанник детдома). В ответ на просьбы Свешникова отдать доску Жупырин обругал Свешникова и только по настоянию парторга Кудзелко отдал ее. После того как Свешников взял в руки свою доску, Жупырин ударил его железным прутом по лицу, затем угрожал убийством. Жупырин также избил стахановца Воробьева и рабочего Гейбель на почве мести за разоблачение его как бракодела. Жупырин арестован. В избиении стахановца Свешникова виновным себя признал. Следствие продолжается.

Волжский чугунно-литейный завод. Стахановцы Хлюпин, Балакирев и другие стали резко увеличивать нормы выработки. Бригадир Иванов (б. церковник, 1887 г. рожд.) стал оказывать им сопротивление: задерживал выдачу нужных приспособлений, инструментов, выдавал несоответствующие детали, в результате чего получался брак. Кроме того, Иванов всячески ругал стахановцев нецензурными словами, выдавая инструменты, говорил: «Нате, подавитесь, стахановцы»; стахановца Хлюпина агитировал не увеличивать производительность труда. Иванов арестован. Ведется следствие.

Металлозавод N 1. Рабочий жестяно-паяльного цеха стахановец Александров, беспартийный, на протяжении нескольких месяцев перевыполнял норму выработки (в августе на 189%, сентябре 274, октябре — 142% и ноябре — 142%). Начальник цеха Тарханов (в прошлом кустарь, применявший наемный труд, лишался голоса, но восстановлен) 28 ноября среди рабочих говорил о том, что он сделает так, что Александров не будет выполнять нормы и все равно уйдет с завода. 30 ноября Александровым было сделано 50 тазов, из коих было похищено 8 тазов и 30 ручек к ним, которые были обнаружены у рабочего цеха Кирпиченко. Тарханов в отношении Кирпиченко не принял никаких мер. Тарханов и Кирпиченко намечены к аресту.

«И мне хочется поблагодарить товарища Сталина и Центральный комитет партии за счастливую жизнь, какой я сейчас живу. Мы сейчас самые счастливые люди в нашей стране! Это вы, товарищ Сталин, дали нам такую жизнь! (Продолжительные аплодисменты.) (на фото)»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Гор. Ртищево. Рабочий беконной фабрики Сенин, будучи переведенным на убой шенги (на убой скота), при норме 300 голов ежедневно давал убой 1015 голов. Зав. цехом Кукишев (в прошлом судим по закону от 7 августа) не только не создал нужных условий Сенину, но снял его с убоя и перевел на другую работу, а на убой поставил своего сына и рабочего Беспалева, которые не превышают норм убоя 300 голов и задерживают движение конвейера. Ртищевскому райотделению дано задание привлечь Кукишева к ответственности».

Из документов «дела Промпартии»

И.В. Сталин — В.М. Молотову

не ранее 23 августа 1930 года

1. Итог за 10 месяцев дает 26% прироста госпромышленности (вместо 32%). Неутешительный итог. Ты говоришь о встречном промфинплане и воззвании ЦК. По-моему, можно было бы пойти на все, лишь бы добиться 30-32% прироста. Боюсь, что поздно говорить теперь об этом, — все равно до октября (конец года) больших изменений не внести. А может, попробовать? Что ж, попробуйте. Пожалуй, следует попробовать.

2. Нам остается еще 1-1,5 месяца для экспорта хлеба: с конца октября (а может быть, и раньше) начнет поступать на рынок в массовом масштабе американский хлеб, против которого нам трудно будет устоять. Если за эти 1,5 месяца не вывезем 130-150 млн пудов хлеба, наше валютное положение может стать потом прямо отчаянным. Еще раз: надо форсировать вывоз хлеба изо всех сил.

3. Надо обязательно арестовать Суханова, Базарова, Рамзина. Нужно пощупать жену Суханова (коммунистка!), она не могла не знать о безобразиях, творившихся у них дома. Следовало бы все без исключения показания (и основные и дополнительные) раздать членам ЦК. Что Калинин грешен — в этом не может быть сомнения. Все, что сообщено о Калинине в показаниях, — сущая правда. Обо всем этом надо обязательно осведомить ЦК, чтобы Калинину впредь неповадно было путаться с пройдохами…

2 сентября 1930 г.

…Разъяснение в печати «дела» Кондратьева целесообразно лишь в том случае, если мы намерены передать это «дело» в суд. Готовы ли мы к этому? Считаем ли нужным передать «дело» в суд? Пожалуй, трудно обойтись без суда. Между прочим: не думают ли гг. обвиняемые признать свои ошибки и порядочно оплевать себя политически, признав одновременно прочность соввласти и правильность метода коллективизации? Было бы недурно…

Процесс «Промышленной партии» («Союз инженерных организаций») проходил с 25 ноября по 7 декабря 1930 г. Пятеро «руководителей партии» были приговорены к расстрелу, трое — к 10 годам лишения свободы. Президиумом ЦИК СССР всем осужденным мера наказания была снижена. В 1936 г. «глава организации» Л. К Рамзин амнистирован. Часть рядовых «участников организации» реабилитирована (1954-1991).

Из письма И.В. Сталина — Менжинскому

Первые числа — середина октября 1930 г.

На конверте имеется надпись: «ОГПУ — т.Менжинскому. Только лично. От Сталина»

Тов.Менжинский!

Письмо от 2.Х и материалы получил. Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях — это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос о сроке интер[вен]ции. Выходит, что предполагали инт[ервен]цию [в] 1930 г., но отложили на 1931 г. или даже на 1932 г. Это очень вероятно и важно. Это тем более важно, что исходит от первоисточника, т.е. от группы Рябушинского [П.П.Рябушинский умер в 1924г. — Ред.], Гукасова, Денисова, Нобеля, представляющей самую сильную социально-экономическую группу из всех существующих в СССР и эмиграции группировок, самую сильную как в смысле капитала, так и в смысле связей с французским и английск[им] правительствами. Может показаться, что ТКП [Трудовая крестьянская партия. — Ред.] или «Промпартия» или «партия» Милюкова представляют главную силу. Но это неверно. Главная сила-группа Рябушинского — Денисова — Нобеля и т.п., т.е. «Торгпром». ТКП, «Промпартия», «партия» Милюкова — мальчики на побегушках у «Торгпрома». Тем более интересны сведения о сроке интервенции, исходящие от «Торгпрома».А вопрос об интервенции вообще, о сроке интервенции в особенности представляет, как известно, для нас первостепенный интерес.

Отсюда мои предложения: а) сделать одним из самых важных узловых пунктов в новых (будущих) показаниях верхушки ТКП, «Промпартии» и особенно Рамзина вопрос об интервенции и сроке инт[ервен]ции: 1) почему отложили интервенцию в 1930 г.; 2) не потому ли,что Польша еще не готова? 3) Может быть, потому, что Румыния не готова? 4) Может быть, потому, что лимитрофы еще не сомкнулись с Польшей? Почему отложили интервенцию на 1931г.? 6) Почему «могут» отложить на 1932 г.? т.д. и т.п.; б) Привлечь к делу Ларичева и других членов «ЦК Промпартии» и допросить их строжайше о том же, дав им прочесть показания Рамзина; в) Строжайше допросить Громана, который, по показанию Рамзина, заявил как-то в «Объединенном Центре», что интер[вен]ция отложена на 1932 г.; г) Провести сквозь строй гг. Кондратьева, Юровского, Чаянова и т.д., хитро увиливающих от «тенденции к интервенции», но являющихся (бесспорно!) интервенционистами, и строжайше допросить их о сроках инт[ервен]ции (Кондратьев, Юровский и Чаянов должны знать об этом также, как знает об этом Милюков, к которому они ездили на «беседу»).

Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых (Громан, Ларичев, Кондратьев и Ко и т.д.), то это будет серьезным успехом ОГПУ, так как полученный таким образом материал мы сделаем, в той или иной форме, достоянием секций Коммунистического] Интернационала] и рабочих всех стран, поведем широчайшую кампанию против интервенционистов и добьемся того, что парализуем, подорвем попытки интервенции на ближайшие 1-2 года, что для нас немаловажно. Понятно? Привет.

РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5276. Л. 1-5.

30 октября 1930 г.

Совершенно секретно

Лично ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ Ц.К. ВКП(б)

УВАЖАЕМЫЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

По информации ТАСС от 27/Х с.г. дело РАМЗИНА и др., имеющее исключительное значение, передается Верховному Суду без точного указания, какому Верховному Суду поручено будет это дело слушать. Как по существу — дело это по своей значимости для широких кругов С.С.С.Р. и за границей, так и формально — по Конституции, необходимо подразумевать Верховный Суд С.С.С.Р., независимо от вопроса о составе присутствия и государств, обвинения на процессе, подобно тому, как это было на Шахтинском процессе.

Если находите мое мнение правильным, прошу сделать распоряжение выслать мне относящиеся к этому вопросу необходимые для ориентации Прокуратуры материалы и постановления Ц.К., а также найти целесообразным установить мою постоянную связь, поскольку это требуется интересами дела, с тем политическим органом, который будет руководить процессом…

(КРАСИКОВ)

Дать по составлению обвинительного акта] [И. В. Сталин]

Из обвинительного заключения по делу «Промпартии»

10 ноября 1930 г.

Преступная противогосударственная деятельность ЦК «Промпартии» за последние два года выражалась:

а) в продолжении и усилении общего вредительства для создания расстройства хозяйственной жизни — работа, начатая еще «Инженерно-техническим центром» до образования ЦК «Промпартии»;

б) в специальной вредительской работе по срыву планового строительства путем создания кризисов в топливоснабжении, металлоснабжении, энергетическом хозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях, направленной к созданию общего хозяйственного кризиса в 1930 г. — год, предназначенных для иностранной военной интервенции— в целях облегчения и помощи этой интервенции;

в) в специальной шпионской работе по заданиям французского генерального штаба и находящегося во Франции «Торгпрома» по сообщению данных об экономике нашей страны и специальных секретных сведений, касающихся обороны — в целях облегчения иностранной военной интервенции;

г) в военной работе, направленной к дезорганизация Красной Армии и подготовке изменнических действий со стороны ее отдельных частей и командного состава — в тех же целях облегчения иностранной интервенции;

д) в диверсионной работе, направленной специально на разрушение производительных сил советской промышленности и тыла Красной Армии уже непосредственно в момент интервенции.

Содержание этой преступной деятельности целиком и полностью обосновывает предъявленное обвинение по ст. 58, пп. З, 4, 6 УК РСФСР…

Прокурор Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Крыленко.

Удар по интервентам: Обвинительное заключение по делу контрреволюционной организации «Союз инженерных организаций» («Промышленная партия»), М.-Л„ 1930. С. 88. 89, 91.

Даты: 1930

Источники: История России. 1917 — 1940. Хрестоматия / Сост. В.А. Мазур и др.; под редакцией М.Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993; Хрестоматия по истории России 1917 — 30-е гг./ Сост. В.А. Мазур и др.; под редакцией М.Е. Главацкого. Чебоксары. 1992.

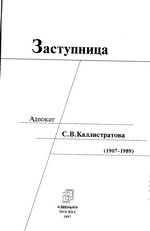

Известные адвокаты

Освобожденный из тюрьмы под залог до суда, Левин вынужден был уехать за границу с чужим паспортом, где и находился до 1907 г. По возвращении, в связи с прекращением его дела по амнистии в 1905 г., Н. Я. Левин успешно сдал государственные экзамены и получил диплом первой степени об окончании юридического факультета Томского университета.

После окончания университета он вступил в сословие помощников присяжных поверенных при Томском окружном суде и в качестве адвоката выступал почти исключительно в политических процессах.

В конце февраля 1912 г. Н. Я. Левин получил из Томской губернской тюрьмы письмо, в котором «мещанин Сергей Миронович Костриков» предлагал Ною Яковлевичу выступить защитником по его делу. Ст. 102 Уголовного уложения 1903 г., по которой обвинялся Костриков, предусматривала «участие в сообществе, поставившем себе целью ниспровержение существующего государственного строя», и меру наказания за эти деяния — каторжные работы. С.М. Костриков – один из активных членов РСДРП(б) Сергей Киров.

Во время свидания Н. Я. Левин по соглашению с Кировым выработал принципиальную линию поведения в суде и умело ее отстаивал в судебном заседании, добиваясь оправдания С. М. Кирова. В итоге Киров был оправдан.

Н. Я. Левин участвовал одним из двух защитников в процессе другого видного большевика В.В. Куйбышева в Томском окружном суде с сословными представителями в июле 1910 г., а также выступал в качестве защитника в ряде политических процессов в Томске, Барнауле, Новониколаевске (ныне Новосибирск), в Сарапуле, а затем в Петрограде как в общих, так и в военных судах.

По политическому процессу нарымских ссыльных, привлеченных к уголовной ответственности за организацию и участие в противоправительственной майской демонстрации, в котором Н. Я. Левин выступал их защитником, он сам был привлечен к уголовной ответственности за оскорбление прокурора, выступавшего по этому делу обвинителем.

После революции Левин вступил в коллегию защитников, последовательно и принципиально отстаивая законные интересы обвиняемых.

Начиная с 1930 года, его практическая работа в органах адвокатуры сочетается с научной и педагогической работой в различных вузах страны. В течение многих лет он успешно читал курс уголовного процесса на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.

Н. Я. Левин много сил и времени отдавал делу подготовки молодых научных кадров. Высокая культура и широкие и разносторонние знания в области уголовного процесса сделали Н. Я. Левина ярким практиком и блестящим преподавателем.

Источник:

Биография Н. Я. Левина.

//Правоведение. -1958. — № 1. — с. 161 — 162

Через год был мобилизован в действующую армию.

Брауде принял советскую власть. В рядах Красной армии участвовал в подавлении мятежей на Украине, командовал частями продвойск в Семипалатинске. По окончании Гражданской войны молодой юрист оказался востребованным во многих советских учреждениях: последовало приглашение на работу в Высший совет народного хозяйства, впоследствии он – начальник угрозыска на Украине, член военного трибунала, верховный следователь.

Когда состоялось майское 1922 года Постановление ВЦИК «Об адвокатуре», И.Д. Брауде окончательно определился со своим выбором и подал заявление в Московскую коллегию защитников. Он был принят с распределением в юридическую консультацию по уголовным делам.

Отныне его стихией стала защита в процессах, связанных с бытовыми неурядицами и где преступления были обусловлены особым психологическим состоянием преступника. В суды с его участием люди ходили, как на спектакли. Имя Брауде становилось популярным в народе.

Но внешние условия работы И.Д. Брауде постепенно ухудшались. В 1920-е годы органы правопорядка, особенно ОГПУ/НКВД стремились придать любой провинности характер политического преступления, направленного против советского строя. Процессы раскручивались с невероятной быстротой, «жертвы» и «подсудимые» назначались по указке следствия. В обществе складывалась тяжелейшая нравственная атмосфера, в которой господствовал страх, доносительство, шантаж. Понимая это, Илья Давидович в таких случаях каждый раз искал ту единственно возможную линию защиты, которая могла хоть как-то облегчить судьбу подзащитного.

В конце 1920-х Брауде удалось спасти от расстрела бывшего белогвардейского офицера, уже долго и успешно служившего в Красной армии и «разоблаченного» органами. Брауде сумел убедить суд, что подсудимый искреннее служил новой власти, пусть и не сразу понял неизбежность победы Советского строя. В своей речи он привел примеры судьбы Григория Мелехова из «Тихого Дона» и Вадима Рощина из «Хождения по мукам», указывая, что офицер прошел тот же самый путь к признанию революции. Доводы Брауде возымели действие, наказание офицеру было снижено до минимума. Он отбыл наказание, ушел добровольцем на фронт в 1941 году и геройски погиб в боях за Киев в ноябре 1943 года.